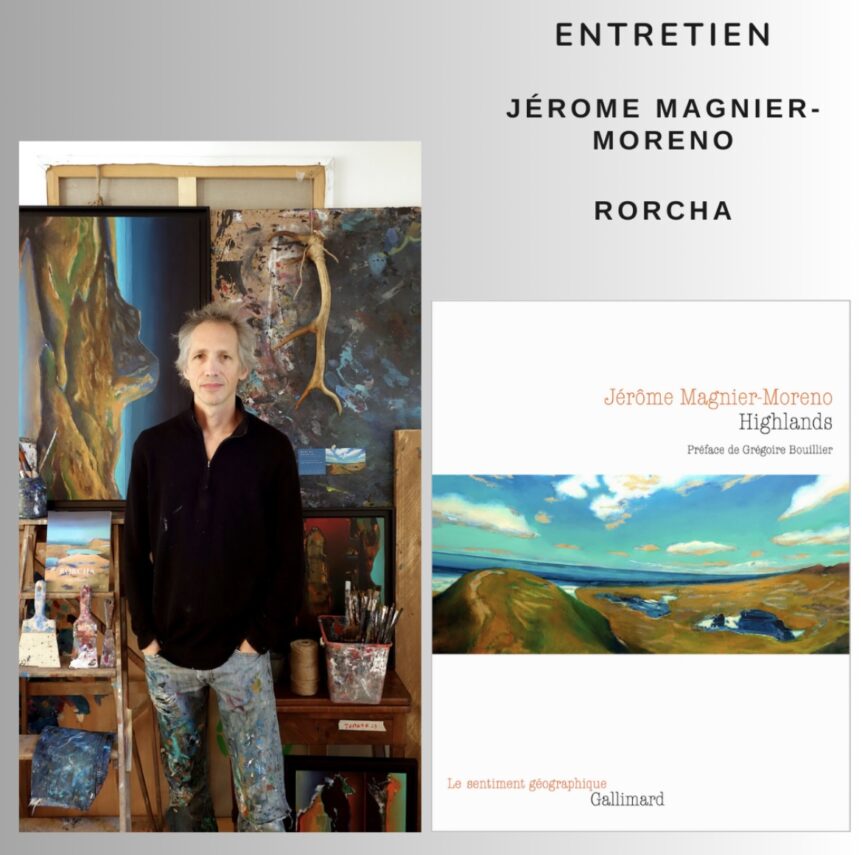

Publié dans la collection Le sentiment géographique chez Gallimard, Highlands se présente comme un voyage à la croisée des arts, mêlant subtilement peinture et écriture. Jérôme Magnier-Moreno, à la fois écrivain et artiste peintre sous le pseudonyme de Rorcha, nous livre ici une œuvre où ces deux disciplines s’entrelacent pour nous entraîner au cœur des Highlands, dans l’extrême nord de l’Écosse.

La préface lumineuse de Grégoire Bouillier met en lumière cette approche hybride, conférant au livre une identité singulière, entre carnet de voyage et roman introspectif.

Tout commence en mai 2013, après une dispute conjugale. Le narrateur décide de s’accorder une semaine en solitaire, un souffle d’évasion, en partant seul pour les Highlands. Ce périple, entrepris en train, l’amène à revisiter des souvenirs enfouis. Ce voyage s’impose comme une nécessité d’évacuer les tensions, de renouer avec des liens profonds, et de se reconnecter à une terre sauvage et intemporelle.

Les Highlands se révèlent dans toute leur splendeur brute et minérale, des paysages d’une âpreté presque irréelle, empreints de couleurs intenses. Jérôme Magnier-Moreno restitue ces lieux par son écriture immersive qui nous transporte dans ces contrées lointaines.

Dans ce livre-objet, l’art pictural n’est jamais loin. Rorcha enrichit le récit de superbes reproductions de ses peintures qui prolongent le texte.

Dans Highlands, vous avez trouvé un équilibre entre le texte et les tableaux, le travail d’écriture et la peinture. Comment avez-vous procédé ?

Merci à vous d’apprécier cet équilibre ! On le doit d’abord à Gabrielle Lécrivain, mon éditrice chez Gallimard, qui m’a proposé d’éditer mon texte et mes peintures dans la collection Le Sentiment géographique. En réalité, texte et peintures n’avaient pas été initialement conçus pour figurer au sein d’un même ouvrage : j’ai écrit le manuscrit de Highlands en tant que roman destiné à exister par lui-même, sans recours à l’illustration.

En parallèle, et puisque je suis aussi peintre, j’avais entrepris un travail de série picturale sur les paysages écossais et, pendant six années, ces deux approches artistiques n’ont coexisté que de façon assez lointaine, presque comme si elles étaient produites par deux personnes différentes. J’ai ainsi réalisé une soixantaine de peintures sur le thème de la lande et des lacs sans me douter une seule seconde qu’elles finiraient par illustrer le roman que j’écrivais. C’est à la toute fin de ce travail que les Éditions Gallimard m’ont offert la belle opportunité de réunir mes deux démarches au cœur d’un même livre.

Cela présentait toutefois un risque non négligeable : celle d’affadir le roman par des peintures pouvant déconcentrer la lecture et vice versa ; mais finalement le résultat semble convaincre les lecteurs qui voient dans ces peintures non pas de simples illustrations mais une manière d’amplifier les sensations de lecture. N’étant pas littérales, ces « illustrations » proposent davantage un écho pictural au texte et entrainent, si tout se passe bien, les lecteurs/spectateurs dans une expérience poétique protéiforme qui rejoint d’ailleurs celle que j’ai vécue en écrivant et en peignant l’Ecosse.

Le récit se déroule en mouvement à l’image d’un roman road trip. Ce mouvement correspondait il aux remous intérieurs ?

Les remous agitant l’âme du narrateur prennent en partie naissance dans la violente dispute conjugale du début du roman. C’est cette déflagration intime qui sort le personnage de sa routine de père et de peintre parisien, et va justement le mettre « en mouvement », dans une fuite en avant vers les Highlands à la recherche de son enfance et d’un certain « lac sans nom ». C’est en marchant dans la lande en 2017 que j’ai eu pour la première fois l’intuition de cette histoire sous la forme d’un long travelling qui ferait glisser le regard depuis Paris jusqu’au nord de l’Ecosse. Ce fut une idée visuelle, un rêve de peintre, comme une peinture panoramique extrêmement étirée à laquelle l’écrivain s’est ensuite efforcé de donner corps sous la forme d’un récit très concret qui nous fait plonger dans les affres d’un quarantenaire aux prises avec la fameuse crise du même nom…

Telle une peinture en mouvement et en clair-obscur, Highlands peut du reste se décomposer en deux grandes séquences : la première est nocturne, tournée vers l’intériorité du narrateur et l’espace clos du train de nuit le Caledonian Sleeper. Quant à la deuxième partie — la « claire », tournée vers l’extérieur et déployée vers l’immensité du paysage écossais — elle commence dès l’instant où le narrateur ouvre au matin les stores du train sur le paysage lumineux de la lande. D’abord l’ombre puis la lumière, vieille technique de peintre : la légende raconte que William Turner s’enfermait plusieurs jours de suite dans l’obscurité pour finalement ouvrir ses fenêtres à la volée et pouvoir ainsi peindre les couchers de soleil sur la Tamise avec un maximum d’intensité.

Pourquoi avoir choisi les Highlands comme refuge ?

D’abord parce que cette région du nord de l’Ecosse possède une beauté mystérieuse et radicale (une beauté dure et austère de désert humide), procurant un réservoir infini d’inspiration pour un peintre et un écrivain.

D’autre part, ces « Hautes Terres » présentent la particularité d’avoir l’air entièrement préservées de l’activité humaine depuis des siècles (ce qui est inexact pour différentes raisons et notamment parce que le changement climatique et l’extinction animale en cours n’épargnent hélas aucune partie de la planète). Mais du moins peut-on croire, au moins visuellement, au caractère inchangé de cette nature restée sauvage et jusqu’à présent assez bien conservée. Or j’avais besoin d’un tel paysage suspendu dans le temps pour venir y nicher mon histoire. Il fallait que mon narrateur puisse retrouver exactement les mêmes lieux et les mêmes sensations que 25 ans auparavant.

C’est cette forme d’illusion d’optique qui m’a permis de susciter en lui la tentation un peu folle de croire que peut-être son enfance et sa mère disparue s’y trouvaient encore « à la manière d’un insecte capturé dans une goutte d’ambre. » Et c’est de cette ivresse que mon road trip tire son carburant, emportant fatalement son héros vers la catastrophe.

Quels procédés utilisez vous pour obtenir des couleurs aussi intenses dans vos tableaux ?

Comme je peins sur du bois avec de la peinture acrylique possédant la propriété de sécher quasi instantanément, j’utilise depuis plusieurs années une ponceuse qui me permet de soustraire de la matière au fur et à mesure de mon travail. Grâce à cette ponceuse, je peux rentrer avec joie dans l’épaisseur du feuilleté de couleurs accumulé au fil de la peinture et faire à tout moment ressurgir des teintes enfouies sous la couche apparente. Ainsi j’ai presque l’attitude d’un sculpteur qui « taillerait la couleur ». En ponçant plus profondément, je vais jusqu’à faire ressurgir le support lui-même, c’est-à-dire le bois, dont la teinte et les nervures intègrent de plus en plus la composition de mes paysages ces derniers temps. Il y a par ailleurs la technique du clair-obscur, évoquée précédemment à propos du roman, et qui est aussi déterminante dans mon travail de peintre pour donner aux couleurs toute leur force. Car un rouge, un jaune, un vert n’existent pas, ou si peu, par eux-mêmes mais bien parce qu’ils sont mis en valeur, révélés par un fond aux tons plus subtils, souvent plus sombres, qui les relie entre eux et les fait se répondre et se mettre à vibrer ensemble.

Ces aspects techniques ne représentent pourtant pas à mes yeux l’essentiel et je suis convaincu que les tons intenses de mes peintures sont d’abord liés à mon goût de toujours pour la couleur avant même d’être le fruit de procédés techniques. Le désir de couleur est chez moi le tout premier des « procédés » et c’est lui, je crois, qui trouve de lui-même les gestes pour s’exprimer. D’ailleurs mes textes eux aussi sont parcourus et modelés par la couleur ce qui laisse à penser que c’est bien ce « désir chromatique » qui est à la base de mon travail.

Qui sont les auteurs et artistes qui vous inspirent ?

Dès l’adolescence et bien avant de savoir que je deviendrai peintre, ce sont d’abord et sans surprise les grands artistes coloristes qui m’ont attiré vers la peinture. Plus encore que les sujets qu’ils pouvaient peindre, j’étais admiratif — et le suis toujours — de leur palette : Delacroix, Van Gogh ou Odilon Redon par exemple pour le XIX, et pour le siècle suivant, Vallotton, Nicolas de Staël, Zao Wou-ki ou encore Georgia O’Keeffe, pour n’en citer que quelques-uns.

Chez cette belle fraternité d’alchimistes de la couleur, celle-ci domine, guide la touche, oriente la composition. On les devine éblouis, et cette émotion qu’ils ressentent et cherchent à nous transmettre est probablement, dans leur cas aussi, la condition sine qua non de l’intensité colorée.

Au-delà de ces figures de l’histoire de l’art, j’ai une affection et un intérêt particuliers pour les créateurs que l’on pourrait qualifier de touche-à-tout même si paradoxalement je me méfie énormément de la notion de « passerelles » entre les arts qui peut a contrario n’aboutir à rien de très intéressant à force d’éparpillement.

Toujours est-il que les artistes gagnent à mon avis à se nourrir de différentes formes d’art et que, s’ils possèdent un mode d’expression principal, celui-ci peut se trouver régénéré par des pratiques artistiques secondaires. Je pense par exemple au réalisateur David Lynch et au vaste champ de ses explorations créatives (peinture, lithographie, musique, design…); à l’écrivain Grégoire Bouillier (le préfacier de Highlands) qui a été peintre pendant dix années avant d’écrire son premier roman; au paysagiste Gilles Clément (mon professeur à l’École du Paysage de Versailles) qui a nourri ses projets de jardins en réalisant en parallèle toute une œuvre poétique, littéraire et botanique.

D’une manière générale, et peut-être est-ce justement le paysagiste de formation qui parle ici, je pense que la « monoculture » est aussi néfaste aux champs de la Beauce qu’à l’atelier de l’artiste et que différentes activités (dépassant même le cadre de l’art — dans mon cas le jardinage et la pêche à la mouche par exemple), ne font qu’enrichir le substrat de la création en la rendant ainsi plus complexe et humaine.

Quelle est votre actualité ?

Mon actualité depuis quelques mois est liée à la publication de Highlands et à ma récente exposition parisienne de peintures écossaises qui offrait notamment aux lecteurs du roman la possibilité de venir découvrir mes peintures « en vrai ». Quant à mes projets, on ne sait jamais très bien à l’avance ce qui va se passer dans l’atelier. Et c’est sans doute mieux comme ça. La seule chose que je sais est que j’ai envie de me remettre à peindre et à écrire le plus vite possible.

Highlands, Jérôme Magnier-Moreno

Éditions Gallimard, collection Le sentiment géographique

128 pages, 23 euros.

Parution le 2 mai 2024

https://www.gallimard.fr/collections/le-sentiment-geographique

Novembre 2024

© SOPHIE CARMONA